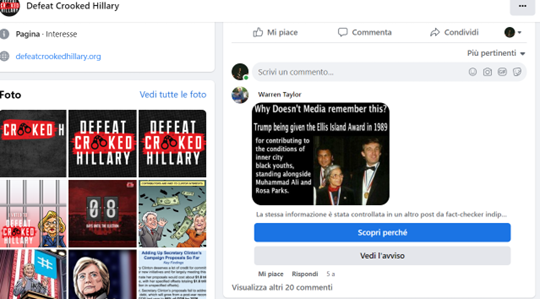

In una società immersa quotidianamente nel digitale è nata una nuova tipologia di conflitto: la guerra dell’informazione. In questo contesto si inserisce…

Continua a leggere- IL CONTESTO E GLI ATTORI IN SCENA

- LE TESTIMONIANZE E LE INCHIESTE GIORNALISTICHE

- VIOLENZA E SOMMOSSE: LE CONSEGUENZE PRATICHE